今日は、ぶながやっ子ハウスをご利用頂いているご父母の方々にお願いしたいことを書いてみます。

ご存知の通り、ぶながやっ子ハウスでは、子どもたちの健全育成のために宿題を終わらせて帰す様に心がけています。その理由については他にも書いていますので、そちらをご覧ください。宿題を終わらせるだけでも、様々な効果が期待できるのですが、ご家庭でもご協力頂けるならば、さらに大きな効果が期待できます。

宿題は終わらせたあとが大切

宿題を終わらせるだけでも様々な効果が期待できるのですが、子どもたちがせっかく努力して仕上げた宿題なのですから、できることなら、もっと活用して最大限の効果を得られる様にしてあげてみてはいかがでしょうか。

毎日必ず目を通す

子どもたちがぶながやっ子ハウスで宿題を終わらせて帰ってきたなら、家でまで宿題をさせる必要はありませんが、子どもたちが帰ってきたらランドセルから宿題を出させて、毎日、必ず目を通してあげてください。それだけで、子どもたちが今、何をどんなふうに学習しているのかがわかります。もし、理解できずに苦労している様なら、それを補うための体験を考えて、親子で挑戦してみるなどの対策を講じることもできます。

失敗は成功のもと

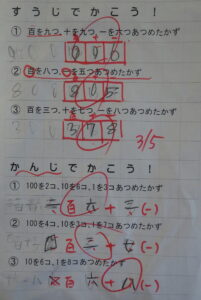

次の画像をご覧ください。これは1年生の「大きな数」用の練習プリントです。

|

|

この子どもたちは「大きな数」が苦手な様で、何度も間違えてしまいました。答えを何度も書き直したのでプリントはしわくちゃです。消しゴムで消した後もたくさんありますし、赤ペンでいろいろと書き込みされています。

もし子どもたちがこんなプリントを持って帰ってきたなら、どんな声かけをなさるでしょう。ちょっと考えてみてください。

子どもたちの失敗は笑い飛ばしてやりましょう

こんなプリントを見てしまったら、ほとんどの親御さんは、ガッカリしたり、悲しんだり、困ったり、怒ったりなさるかもしれません。それは自然な感情ですから、それはそれでかまわないと思います。しかし、それを表情には出さないでほしい、と思います。

子どもたちは大人の表情にとても敏感です。親が(特に母親が)ガッカリしたり、悲しんだり、困ったりする表情を見るのが大嫌いです。そんな表情を見るだけで、どんどん自信を失い、自己肯定感を傷つけてしまいます。そんな表情を見せないために、子どもたちの失敗は、まず笑い飛ばしてやってください。以前にもお話ししたことがありますが、子どもに声かけするときの表情はとても大切なのです。実は、親が子どもの失敗を笑い飛ばしてやるだけでも、子どもたちの自己肯定感を育んでやることができるのです。

頑張ったね、嬉しいよ

反対に子どもたちが一番見たいのは、親が(特に母親が)喜んだり、嬉しがったりしている表情です。親のそんな表情が子どもたちの自己肯定感を育ててくれます。

「凄いね。こんなに真っ赤になるまで頑張ったんだね。嬉しいよ。」

「いっぱい勉強したね。お母さんも頑張らなきゃね。」

「今はできなくても頑張ってたらできる様になるさ~。」

子どもたちの努力を労い、子どもたちが頑張ってくれたことを認めて喜んでやってください。褒めてやる必要はありません。

子どもたちはまだまだ成長過程です。今がゴールなのではありません。今はできなくても、時間はかかるかもしれませんが、きっといつかはできる様になってくれるはずなのです。そのことを信じてやってください。大人が焦ってしまっては、子どもまで焦ってしまいます。子どもが焦ってしまえば、できるはずのこともできなくなってしまいます。

間違いを責めない

子どもたちが間違っても叱ったり、責めたりしないでやってください。そして、できれば、ご家庭では、宿題だけでなく「勉強(学習)」を教えないでください。「ベテランの教師でも自分の子どもを教えることは難しい」とよく言います。それは「子どもの間違いを正す」ことがそのまま、「子どもの間違いを否定する」ことになってしまうからです。例え、間違えたところであっても、「子どもを否定する」と、多少なりとも、子どもの自己肯定感は傷つけられてしまうからです。

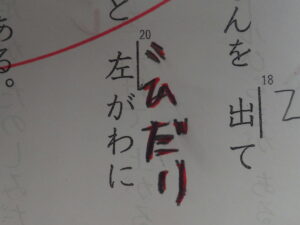

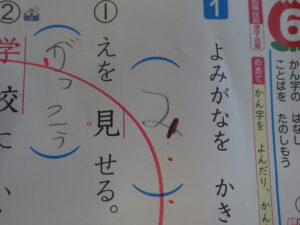

ご家庭で「勉強」を教えられると、否定されることを恐れるあまり、極度に間違いを恐れる子どもたちになってしまうことがあります。恐れるだけならいいのですが、間違いから逃げ出したり、間違いを誤魔化したりする様になってしまうこともあります。次の画像は、赤ペンで間違いを指摘されたところを、子どもたちが鉛筆で塗りつぶして目立たなくしている様子です。この子どもたちは自分の間違いを直視できなくなってしまっているのです。

|

|

間違いを直視できなくなってしまった子どもたちは、間違いの原因を見つけることもできなくなってしまいます。その結果、いつまでも同じミスを繰りかえしたり、理解せずに解き方を丸覚えしようとしたりします。よかれと思って「勉強」を教えたことが、逆効果になってしまうこともよくあることなのです。

「勉強」はストレスになる?

「『勉強』は子どもたちのストレスになるのでよくない」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。確かに「勉強」のやらせ方を間違えたり、やらせ過ぎたりするのはよくない、とyamaも思います。しかし、「勉強」で子どもたちの自己肯定感を育むこともできるのです。「過ぎたるは及ばざるがごとし」なのは「勉強」だけに限りません。スポーツだって音楽だって、やらせ過ぎはよくないに決まっています。勝ち負けや結果ばかりにこだわったら、スポーツや音楽だって子どもたちに悪影響を与えてしまいます。「勉強」も同じです。「成績」や「学歴」だけにこだわらなければ、子どもたちが得るものも多いはずです。

「勉強」が好きな子どもなどいません。嫌いだからこそ「勉強」する意味があるのです。嫌いなものから逃げてばかりいると、嫌い、が、怖い、に変わってしまいます。人は怖くなると、そこから逃げ出したい一心で冷静ではいられなくなってしまいます。子どもたちは、「勉強」を通して、嫌いなものから逃げ出さずに対処したり、どの様に向き合えばよいのかを冷静に考えたりすることを学ぶことができるのです。

ぶながやっ子ハウスでは、放課後の子どもたちの健全育成の一環として、学習支援、宿題の取組みを行っています。成績の向上だけが目的ではありません。それよりもむしろ、自己肯定感やレジリエンスなどの非認知能力や情操の育成・涵養を目的としています。